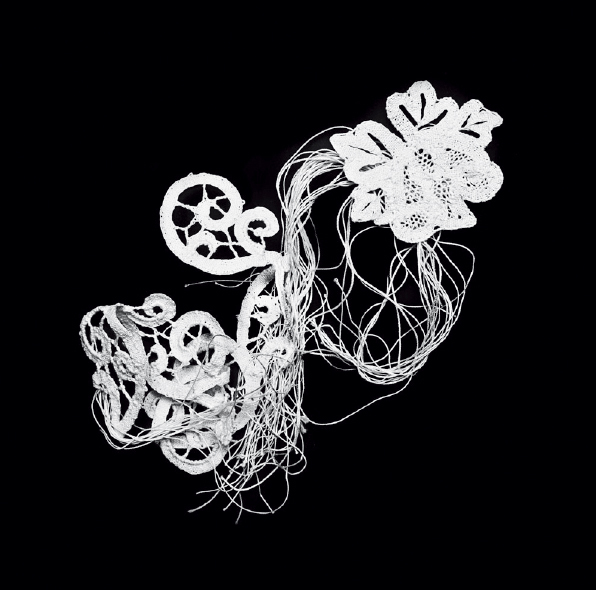

Prezioso e semplice, esile e denso,

il filo che diventa pizzo, trina, trama

scorre tra i punti più profondi

dell’esistere nel mondo.

Si lega e si intreccia al sentimento

della casa, della famiglia,

di rituali condivisi e diventa mappa

su cui scrivere e riscrivere

stagioni e raccolti, feste e destini.

Il pizzo è appartenenza

a un luogo e a una terra.

La terra dei fiori di campo e delle rose,

delle vecchie case, che punteggiano

le colline di piccoli occhi,

delle campane a festa

e dei filari di vite, geometrici e fantasiosi

di foglie frastagliate, di grappoli tondi,

di viticci a cerchi e a spirali.

E come i roseti, da sempre

coltivati accanto a ogni filare,

a vegliare la forza della terra

e la salute delle viti,

i pizzi incarnano una bellezza

che protegge e salva,

preghiera laica recitata senza parole

nelle corti, nelle aie e davanti al fuoco.

Una preghiera che dice

che la vita è un filo di cotone,

da intrecciare e tessere e condurre

secondo strade tortuose di collina,

e misteriose di curve e ritorni.

Là ci sono i vuoti, qui ci sono i pieni,

là le rose, qui le viti, più in fondo

le salite e i bordi arrotondati.

Qui il filo si tende, là si ammorbidisce,

qui si divide, lì si torna a unire.

È per questo, forse, che è il pizzo

a vestire le giovani spose di maggio,

i bimbi appena nati,

la pelle nei suoi luoghi più segreti,

le vecchie donne in preghiera,

i piccoli altari domestici.

E anche questa bottiglia.

testo di Giulia Capotorto